Árvores que me abraçaram

Por Fernando Nuno

Agora fecho os olhos. As primeiras imagens são das palmeiras do Anhangabaú. O quintal dos fundos da minha casa dá para a avenida. No canteiro da ladeira que sobe para a esquina com a Senador Queirós elas se impõem sobre as paradas: Sete de Setembro, Nove de Julho, a música da banda soa marcial e elas, impávidas, procuram ouvir os sabiás que o poema me diz que ali cantam.

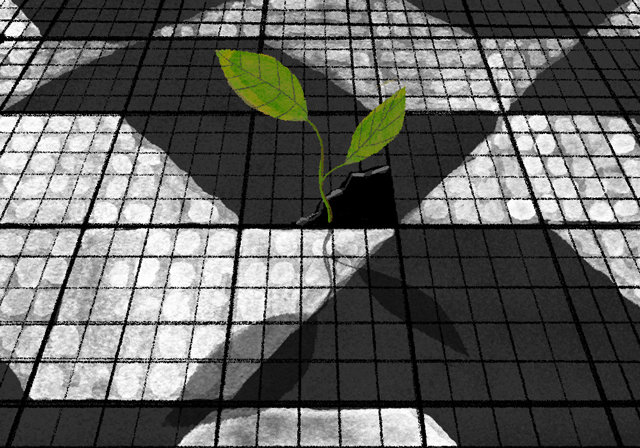

Ilustração Marcelo Tolentino

Quatro, cinco anos de idade. Manhã ensolarada. Canto, feliz, o sucesso do momento: “Eu vou pra Maracangalha, eu vou, eu vou de chapéu de palha, eu vou”. Caymmi na cabeça, mas ainda não sei o nome de Caymmi. O rapaz que me leva a passear pela mão e que vai se casar com minha prima Aida, de dezoito anos, pergunta ao motorista de quepe e gravata que está à porta do ônibus do Expresso Brasileiro de saída, nessa esquina, para a Ponta da Praia: “Seu Motorista, este ônibus vai para Maracangalha?” “Perfeitamente!” “O senhor leva este menino? Ele quer muito ir pra Maracangalha.” “Pois não, pode ir entrando, menino”, com sorriso abertíssimo, todo gentil. “Não, não!”, quase geme, cheio de medo, o menino pequenino, cada vez menor, tentando sumir da face do globo e mergulhar na toca do coelho. Olho para as palmeiras, que contemplam com seu sorriso o menino aflito e o desafligem. Parece que elas riem de mim. Eu começo a rir também da brincadeira. Com medinho, mas rio. Volto ao meu tamanho e refaz-se a luz. Ah, e nem me ocorreu ainda que eu poderia dar a desculpa de que Amália (ou era Anália?, por que não perguntei a ela qual era ao certo o seu nome?) não quisera ir e que, se ela não quisesse ir, eu, ao contrário da música, não iria só, eu não vou só, eu não vou só.

O noivo da prima se redime ao me comprar na banca à sombra das sibipirunas o gibi do Pato Dizzy, que acho mais legal que o Donald, pelo nome diferente e esquisito – mas também de ver as figuras porque ainda não sei ler gibi, só leio outdoor e letreiro de destino de linha de ônibus. Para completar a redenção, ele e minha prima dão um daqueles beijos de cinema na minha frente só pra eu aprender, vendo, como é legal, como é bonito. Também espirram lança-perfume em mim, mesmo faltando uns dias para o carnaval. Escuto com eles o frevo “Evocação nº 2”, minha primeira veneração musical de verdade e, quando estão descansando na cama, me jogo no meio dos dois para que me contem mais uma vez a história de Chapeuzinho Vermelho e outras contas de fadas. Fecho os olhos naquela hora e lembro as palmeiras do canteiro central da Avenida Anhangabaú (ou já se chamava Avenida da Luz?). E, para completar a felicidade, continuarei a cantarolar até hoje que, mesmo que Anália (ou Amália?) não me acompanhe, eu vou para Maracangalha, eu vou sim – mas não vou só!

No domingo de manhã, sempre manhã ensolarada, Carnaval ou não, pelas mãos de meu pai e de minha mãe, o Mosteiro de São Bento. Não preciso lembrar aqui como é lindo aquilo lá dentro e como cantam bonito. A igreja acolhia, mas nada se comparava às arvores frondosíssimas do Largo de São Bento. Árvores imensas que não apenas contemplam e são contempladas mas também acolhem. Os galhos parecem descer sobre a nossa cabeça para nos abraçar. Sombra em São Paulo quando o calor ainda não era isto. Fecho os olhos hoje quando entro na estação do metrô que fica no largo ou saio dela e vejo, revejo as árvores que estavam lá e continuam a me abraçar. E as abraço.

Com cinco, seis anos meu jardim da infância é no Jardim da Luz – ali onde ia dar a Avenida da Luz (antes que mudasse de nome outra vez). Um espaço enorme, passamos a tarde inteira ao ar livre, entre árvores que continuam lá. Adoro comer coquinho que cai das palmeiras. Há dois, o amarelo, de chupar até o caroço, e o verde de miolo branco, de quebrar com a mão e comer a polpa quando não há bicho dentro dele. Gangorra, balanço, trepa-trepa, escorregador, esconde-esconde num parque que não tem fim, dava até medo de se perder nele. Um privilégio na cidade.

Fecho os olhos de novo. Estou com sete, oito anos e atravesso a floresta em meio à neblina. As manhãs não são ensolaradas. Vou sozinho e me divirto soltando fumaça pela boca. São seis, sete horas da manhã. A primeira tarefa do dia é ir ajudar à missa na Igreja de Nossa Senhora Consolata. Minha mãe, devota, me levou a prestar esse serviço. Fico elegante com a batina vermelha e a bata branca por cima; mais pimpão ainda nas procissões, vestido de pajem, de veludo azul bufante no corpo e chapéu com pluma. Um menino de sete anos sozinho no meio do mato em São Paulo não precisa ter medo de nada. O ambiente é misterioso, a neblina não deixa ver muito à frente o caminho entre a vegetação. As árvores me rodeiam, me acolhem, me protegem. Só sinto medo quando num domingo de sol meus pais com os tios favoritos resolvem fazer piquenique e vamos todos para uma região de mata mais densa. Atrás de um grupo de árvores mais altas e fechadas, surge bem na minha frente um cavalo enorme, do tamanho de uns três cavalos normais. Mãe, tia, pai e tio riem do meu medo, abraço a árvore mais próxima, o cavalo volta ao tamanho normal e eu também rio. Com medinho, mas rio. E fico feliz quando um domingo de manhã meu pai me acompanha para catar e comer os morangos silvestres – que ele só acreditou que cresciam ali depois que levei alguns para casa.

Alguém quer saber onde ficava isso? Era bem pertinho do centro, ali na divisa de Santana com a Casa Verde. De nossa casa contemplava toda a cidade, do centro à Penha e mais além (vi do meu terraço o Edifício Itália ser construído), e até hoje a serra do Mar aparece do outro lado, ao fundo. Com o tempo, vi triste as chácaras que nos abasteciam ser substituídas por uma avenida que pelo menos é bem arborizada. Na floresta havia também uma pequena gruta. Diziam que ia dar no pico do Jaraguá. Eu e os amigos não tivemos coragem de entrar tão fundo para ver se era verdade. Hoje ela está embaixo do asfalto.

Abro os olhos quando, às vezes, passo por lá. A imensa quadra que eu atravessava cedinho todas as manhãs ganhou condomínios verticais. Como no Largo de São Bento, sobraram algumas árvores, antes enormes, hoje pequerruchas diante do concreto e vidro que as cerca.

Muitas outras árvores me abraçaram na infância. No Horto Florestal, no Jardim Botânico, no Ibirapuera, no clube de campo aonde só dava para chegar pelo trenzinho da Cantareira que ia pelo centro da Avenida Cruzeiro do Sul – e nas viagens. Meus pais adoravam esses passeios de domingo, nasceram e cresceram no campo. Plantávamos, eles, eu e meus irmãos, no nosso quintal da zona norte paulistana. Um jambeiro que plantei deu frutas tão perfumadas que minha mãe quase enjoava... Meu pai fez crescer umas plantinhas de café, colheu os frutos, torrou e moeu para ter o prazer de tomar cafezinho produzido por ele em plena cidade de São Paulo.

De tanto ser abraçado, passei a abraçar também as árvores. Adorava rodeá-las num abraço comprido, de braços estendidos e de mãos dadas os dedos quase se desprendendo, com a Nana e com nossos filhos Bruno e Diego. Nessa hora, quem abraça quem? Quem diz o que para quem? Tem que ver o que uma árvore é capaz de dizer ao nosso ouvido.

As árvores foram sumindo da cidade. Eram anos de chumbo, de pessoas que gostavam mais do cinza do cimento no poder. Mas um dia elas começaram a voltar. Os sabiás, que cantavam nas palmeiras, voltaram a cantar nas madrugadas das árvores abraçadoras entre os prédios.

Para ajudar a fazer as árvores voltarem mais rapidinho, a Nana e eu vamos identificando onde existe canteiro sem árvore na calçada. Telefonamos para a prefeitura e eles vêm plantar a espécie adequada ao lugar. Desse jeito já rearborizamos algumas ruas – com isso acabamos vendo muitas flores novas de ipê e ganhamos o prazer extra de uma sombra ótima, quando estamos vindo para o nosso estúdio de escritores, nos lugares onde antes batia um sol de rachar o cocuruto. Também ficamos felizes de saber que nossos filhos andam plantando árvores com os amigos em lugares públicos que estavam ficando áridos.

A Nana e eu estamos sempre de olhos bem abertos. (Um segredinho: também gostamos de dar uns beijos daqueles de cinema. Principalmente quando há árvores por perto. Elas ficam de todas as cores.)

***

Fernando Nuno é formado em jornalismo e letras pela Universidade de São Paulo. Foi organizador da coleção Shakespeare da editora Objetiva, pela qual recebeu a distinção de Altamente Recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Fernando mora em São Paulo e atualmente se dedica à literatura e à música. É autor de O livro que não queria saber de rimas.

Carregando livros relacionados

Carregando livros relacionados